Dallo scorso 21 maggio sino a tutto il 3 novembre 2024 il Museo dell’Ara Pacis di Roma ospiterà la mostra “Teatro, Autori, attori e pubblico nell’antica Roma”, esposizione che, attraverso 240 opere, racconta una delle più importanti istituzioni culturali dell’antichità: il teatro.

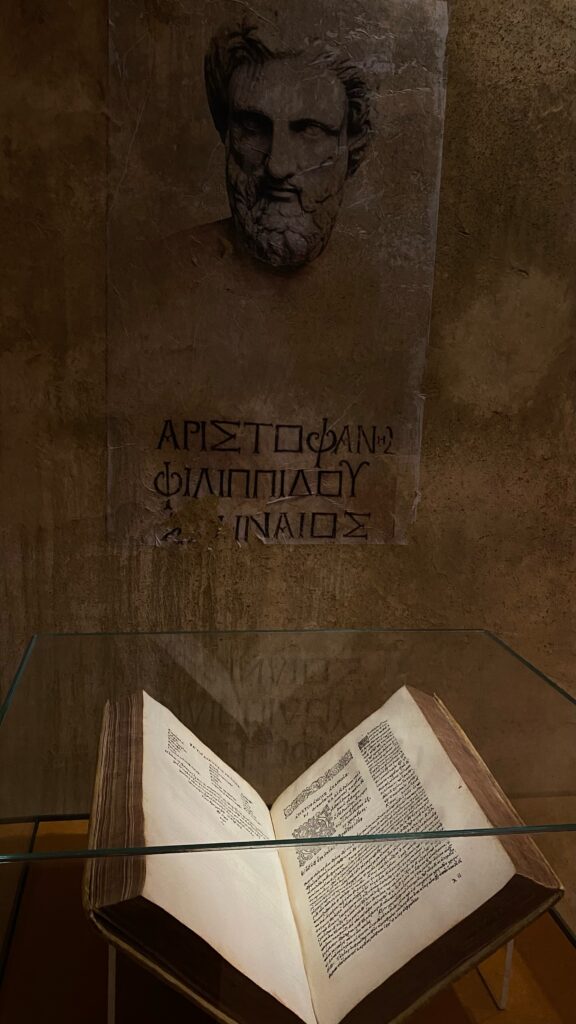

Il teatro occidentale affonda le sue radici nella drammaturgia greca nata ad Atene attorno al VI secolo a.C., tramandando nei secoli un complesso sistema di valori e tradizioni che ancora oggi risultano particolarmente attuali. I protagonisti dei drammi antichi con i loro istinti e le loro contraddizioni e i temi universali affrontati nelle tragedie e nelle commedie classiche, come l’amore, il potere, il destino e la moralità, continuano a risuonare con forza oggi, dimostrando quanto immutata e perdurabile nel tempo sia la psiche umana. Perciò, immergersi nel teatro classico ripercorrendone i momenti principali è un’operazione fortemente attuale, a riprova di una continuità socioculturale senza tempo.

La mostra propone oltre 240 opere provenienti da 25 diversi prestatori all’interno di un percorso espositivo diviso in sette sezioni in senso cronologico, un processo immersivo che spiega gli esordi, gli sviluppi e il tramonto di una delle più potenti istituzioni dell’antichità classica.

Genesi è il titolo della prima sezione che racconta l’importanza del culto dionisiaco e delle origini sacre alla base della tradizione teatrale greca. In esposizione un’autentica rarità: una coppa attica in ceramica a pitture nere proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze con una delle rarissime rappresentazioni di falloforia, importante processione in onore di Dioniso, dio del teatro.

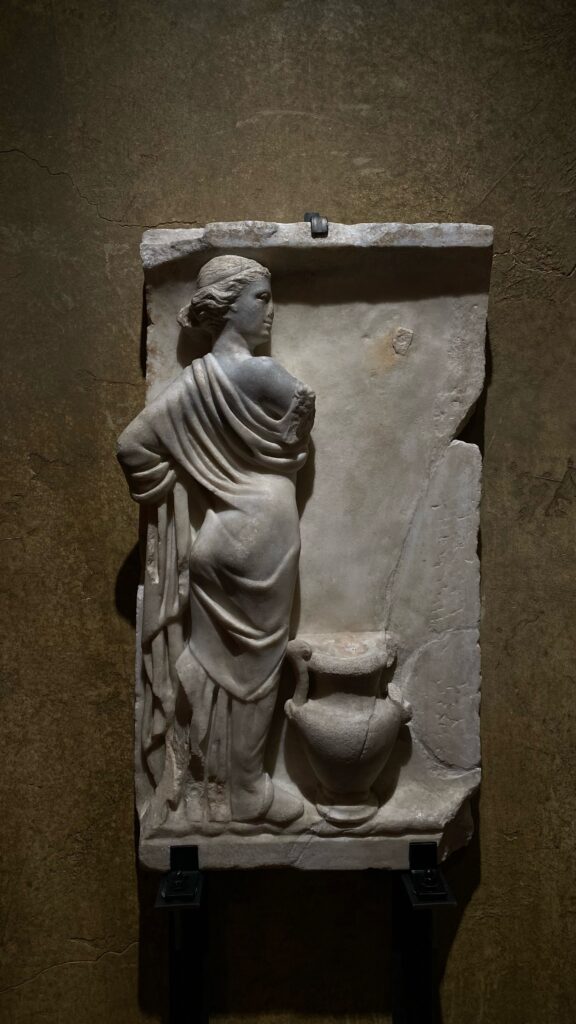

Successivamente, la seconda sezione, Radici italiche e magnogreche, espone il contributo che l’Etruria, la Magna Grecia e i popoli italici fornirono al sorgere del teatro latino, in particolare della commedia. A tal proposito, numerose le maschere miniaturistiche della tragedia e commedia greca provenienti dall’isola di Lipari e piccole statuine di attori, danzatori e giocolieri del mondo magnogreco, lasciando fantasticare su quanti e quali fossero i componenti di una rappresentazione teatrale.

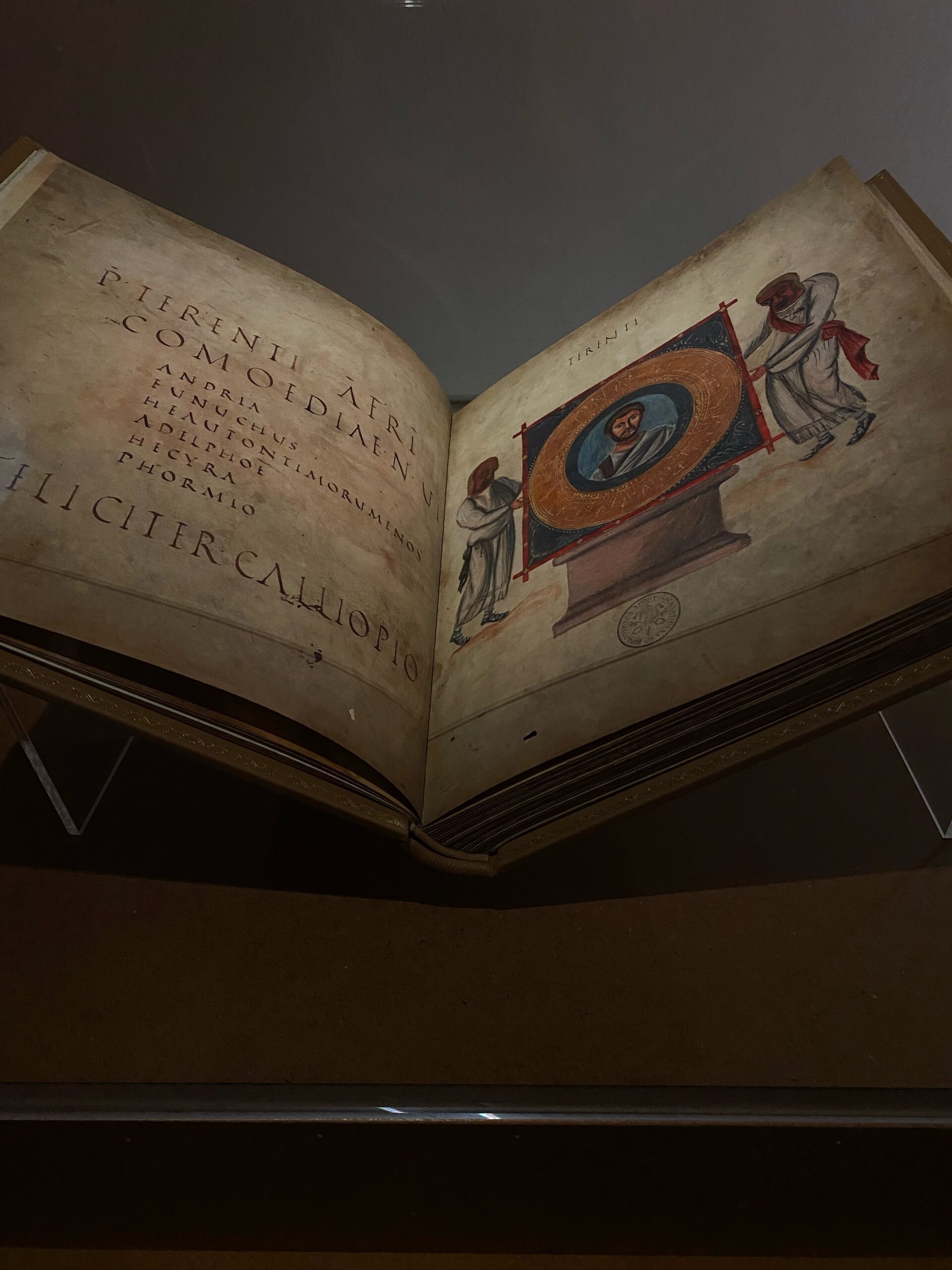

La terza sezione è dedicata alla tradizione comica romana, passando dalla costruzione dei “caratteri” o personaggi, vere e proprie maschere di tipi umani in Plauto, di cui è esposto anche un magnifico esemplare di codice miniato conservato dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, allo spirito riflessivo e introspettivo dei personaggi di Terenzio.

La quarta sezione presenta i principali protagonisti della produzione tragica in periodo repubblicano, di cui però restano soltanto titoli e brevi frammenti, Livio Andronico, Nevio ed Ennio, i quali grazie alle loro opere contribuirono a diffondere miti e memorie collettive nella società romana.

Le vite, spesso al limite, di attori, danzatori, musici e mimi sono al centro della quinta sezione, I protagonisti e la musica; attraverso video LIS e audiodescrizioni, vengono raccontati gli aspetti legati all’organizzazione degli spettacoli, come la composizione delle compagnie teatrali e le lavorazioni degli artigiani che realizzavano le maschere. Diversi, inoltre, in esposizione i vari strumenti musicali usati durante le messe in scena.

La sesta sezione, dal titolo L’architettura, intende riflettere sull’eredità monumentale lasciata dal teatro antico attraverso rovine architettoniche, in molti casi maestose e ancora funzionanti, in altri casi ormai sepolte. Emblematiche a riguardo le riproduzioni in miniatura di alcuni dei teatri più importanti dell’epoca, i primi teatri stabili a Roma e la codificazione della loro forma. Durante la grande transizione del I secolo a.C., infatti, sorgono i tre grandi teatri romani in muratura: il teatro di Pompeo (61-55 a.C.), capace di ca. 20.000 posti, circondato di portici e giardini, di cui poco rimane se non nella topografia di Roma, quello di Cornelio Balbo (dedicato nel 13 a.C.), anch’esso perduto, e il teatro di Marcello, quasi contemporaneo, intitolato da Augusto alla memoria dell’amato nipote.

L’ultima sezione, dal titolo Attualità del classico e realizzata in collaborazione e con il contributo del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università di Roma ‘Sapienza’ e dell’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico), affronta il processo di attualizzazione del teatro classico e la sua indiscutibile influenza in epoca odierna. Attraverso una selezione di locandine storiche di spettacoli realizzati al teatro greco di Siracusa, celebre per le sue riproduzioni classiche, video di messe in scena contemporanee e altre testimonianze materiali e fotografiche, riferite in particolare all’esperienza del ‘Vantone’ di Pasolini, di cui sono anche riportati alcuni testi autografi, il percorso si conclude dimostrando la potenza eternatrice del teatro.

In un’epoca attuale così rapida e liquida, superficiale e poco empatica, il teatro classico, con le sue vicende e i suoi personaggi, insegna a sviluppare un profondo coinvolgimento emotivo che lascia riflettere sulle dinamiche sociali e umane, mantenendo così viva la tradizione classica e confermandosi un imprescindibile pilastro della società contemporanea.

Alessandra Sassanelli

Foto di Alessandra Sassanelli

(ad eccezione della copertina)