Storia di Luciana.

31 Dicembre 1967. E’ un giorno particolare per me, reduce da un anno e mezzo prima dalla delusione amorosa del primo amore, quello che non si scorda mai, quello dell’”amore che strappa i capelli” come diceva Faber, iniziato nel luglio del 1960, l’anno delle Olimpiadi a Roma. Aveva prevalso in me la costanza della ragione. Avevo, nel nostro punto di incontro a Bari al quartiere Carrassi, i miei amici tra i quali uno di sei anni più piccolo di me, Armando, nato il 31 dicembre 1950. Armando si era da poco fidanzato con Luciana, una ragazzina di appena 18 anni che ha, tra le tante sorelle, una gemella che si chiama Rosalba; così organizza una festa di fine d’anno e di compleanno, finalizzando le cose affinché avvenisse l’incontro per me, single, con Rosalba.

E lì conosco Luciana e Rosalba, perfettamente simili nel corpo e nel modo di pensare, anche se Luciana è molto più brillante ed effervescente della sorella gemella, un po’ taciturna. L’incontro tra Luciana e Armando non mi sorprende più di tanto: sono entrambi bellissimi e molto, molto innamorati. Mi sorprende, invece, il mio incontro con Rosalba, perché ho di fronte una carinissima ragazzina di 18 anni che di anni ne dimostra di meno, ed io, quasi 24enne, che invece ne dimostro di più della mia età; affronto la cosa con molta timidezza: non è un “coupe de foudre”, ma un insistente richiamo. Usciamo in quattro, Luciana, Armando, Rosalba e io. E come se fossi alla mia prima esperienza, entro in “contatto sentimentale” con Rosalba, le faccio la dichiarazione di amore e nell’aprile del 1968 siamo di fatto fidanzati. Eravamo un quartetto assortito e uscivamo quasi sempre insieme, talvolta con qualche disappunto da parte mia che volevo restare un po’ solo, anche perché dovevo regolare i tempi: finire gli ultimi due esami e laurearmi, cosa che avviene alle ore 22,00 circa del 13 luglio 1968, presenti, in una giornata caldissima e afosa, Luciana e Armando, che invece è ancora al liceo scientifico con alterne fortune.

Le nostre vite un po’ si dividono, sia per ragioni di lavoro, sia perché nel 1969 io vado a fare il servizio militare a Trapani e nel dicembre vado a Roma per il concorso in Magistratura che non supero per mia inesperienza e per pura sfortuna. La vita nostra scorre tra questi binari e tuttavia, alla fine del 1972, dopo la dolorosa morte a 7 anni della mia prima nipotina, apprendo che Armando e Luciana si erano lasciati. Faccio di tutto per ricucire il loro rapporto, ma non c’é nulla da fare. Armando non ne vuole sapere e la colpa di quella rottura è sua, anche se non ho mai conosciuti i veri motivi di dissidio. So solo che Luciana rimane letteralmente sconvolta, in quanto follemente innamorata di Armando. E quindi Luciana entra ancora più prepotentemente nella vita mia e di Rosalba, che ci sposiamo nel settembre 1976. Naturalmente è contenta Rosalba, ma sembra che si debba sposare anche Luciana, visto con quanta gioia segue sua sorella gemella nei preparativi. E poi nasce il nostro primo figlio, Umberto, nel luglio del 1977 e Luciana lo “adotta” anche come figlio suo, in modo che quel bimbo bello e biondo sembra avere una seconda madre; Luciana afferma di aver avuto le doglie in simbiosi con la sorella (che ha subito un taglio cesareo dopo un travaglio tormentato), ripetendolo poi alla nascita della nostra secondogenita Angela Viola, ma io non le ho creduto mai fino in fondo.

Nel frattempo un mio amico, che si chiama Nicola come me, conosce la nipote di Luciana e Rosalba, Titti, che ha una particolarità: la nipote, figlia della loro sorella più grande, è più grande di 45 giorni della loro zia. Nicola e Titti si sposano nel dicembre 1975. Nicola è appassionato di mare e ha un gommone. Lui organizza le nostre vacanze al mare alternativamente a Marina di Lizzano, Campomarino, San Pietro di Bevagna, Rosa Marina, e poi in Grecia, in Sardegna e sul Gargano. Luciana è sempre con noi, se si escludono solo alcune estati, e si accompagna sempre, ragazzina tra le ragazzine, con le sue nipoti: Marcella e Silvana, figlie di Nicola e Titti, ed i nostri Umberto e Angela Viola.

La vita scorre e Luciana, sempre single, gestisce, dopo la morte di suo padre, il “Piccolo Bar” in Via Cognetti. Il rapporto con i nostri figli, Umberto e soprattutto Angela Viola, è di natura simbiotico: è la loro seconda mamma, anzi di più, al punto che – lo sapremo in seguito – Angela Viola è stata destinataria di alcune confidenze e segreti che custodisce ancora gelosamente.

Faccio una breve digressione: il mio rapporto con Luciana è stato un po’ complicato, perché ogni volta che discutevo con mia moglie mi ritrovavo a bisticciare anche con lei; scherzosamente, dicevo di essere condannato a scalare non una ma due montagne per volta, peraltro di fronte a due caratterini nient’affatto docili.

E siamo giunti al 1996, un anno che costituisce una drammatica svolta che segnerà la vita di noi tutti. Luciana, come sempre presenza inamovibile ed imprescindibile per ogni nostra iniziativa, comincia ad avvertire dei disturbi alla gola: voce leggermente rauca e altalenante, raffreddore costante, sintomi che attribuiamo al vizio del fumo (Luciana, come Rosalba, è un’accanita fumatrice, oggetto di continue liti con mia moglie), ma che non spariscono nonostante le cure appropriate. A monte molto probabilmente non c’è stata una diagnosi precoce da parte dello specialista otorino al quale si era rivolta Luciana tramite me. E comunque nell’ottobre del 1996 ci rivolgiamo al Direttore della Clinica Otoiatrica dell’Università di Bari, il prof. Fiorella, il quale sottopone Luciana a laringoscopia e nota un piccolissimo nodulo sulla corda vocale che, a suo dire, deve essere asportato e valutato istologicamente. La diagnosi è seria e grave (carcinoma squamoso della corda vocale scarsamente differenziato), tuttavia i protocolli mondiali affermano che, effettuato il micro intervento, la terapia consiste in un ciclo di radioterapia mirata da effettuare, secondo il prof. Fiorella, a San Giovanni Rotondo o meglio a Brescia presso l’Istituto del Radio sito presso gli Spedali Riuniti di Brescia, istituto diretto dal prof. Magno: optiamo per quest’ultima clinica, vista la casistica del 96% di soggetti sottoposti a radioterapia dichiarati guariti. Mia cognata si sottopone al ciclo radioterapico, tra dicembre 1996 e gennaio 1997, con grande coraggio, come possiamo verificare personalmente raggiungendola durante le vacanze natalizie. Dopo esser stata dimessa, Luciana supera sempre positivamente gli opportuni controlli, non avverte alcun disturbo alla voce, ritornata squillante come prima, ma avverte un senso di fastidio alla gola in corrispondenza della tiroide, una sorta di bolo. Sembra un disturbo di piccolo conto, ma, a seguito dei necessari accertamenti, le viene riscontrato un cospicuo nodulo tiroideo, per il quale viene sottoposta, nella seconda metà di dicembre 1998, ad un delicato intervento di tiroidectomia per mano dell’equipe diretta dal dottor Stefano Miniello, mio cugino, chirurgo specializzatosi nelle patologie della tiroide. L’intervento dura parecchie ore perché il nodulo tiroideo si era esteso quasi fino all’inizio della parete superiore dei polmoni; il successivo esame istologico denota un carcinoma della tiroide squamoso scarsamente differenziato, che la patologa interpreta non come un autonomo carcinoma della tiroide, ma come metastasi del sofferto carcinoma della corda vocale.

Luciana dopo le dimissioni dalla clinica dove è stata operata, viene a vivere a casa per circa un anno, accompagnata in ogni ora e momento da sua sorella gemella e dai suoi nipoti, vivendo un periodo relativamente tranquillo. Purtroppo, nell’aprile del 1999, le viene diagnosticato sulla parte sinistra del collo un nodulo che addirittura si apprezza ad un, sia pur lieve, contatto; asportatolo, veniamo a conoscenza di essere in presenza di un linfonodo, il che significa che la patologia tumorale ha preso la via infausta del sangue. Si decide di sottoporla ad un nuovo delicato intervento di asportazione di tutti i linfonodi repertati all’altezza del collo e lungo la spalla, quasi a diretto contatto dei polmoni.

Come si fa a descrivere questo intervento peraltro altamente invalidante? Ebbene, prendete una mantellina che vi avvolge il collo e le spalle e pensate che su tale mantellina del corpo venga effettuata la asportazione di tutti i linfonodi repertati. Preciso che nel nostro corpo abbiamo milioni di linfonodi, alcuni della grandezza di una testa di spillo, sicché si comprende bene che qualche piccolo linfonodo possa anche sfuggire all’intervento di linfoadectomia. Dopo quell’intervento, Luciana non può girare la testa, sia pure di poco, e a stento riesce a guidare la sua auto. Intorno a settembre del 1999, una tac rivela un ulteriore aggravarsi della patologia tumorale, in quanto lungo la carotide sinistra del collo si sono attorcigliati alcuni linfonodi invasi dal tumore.

Come qualcuno ricorderà, in quei giorni si faceva un gran parlare della “Terapia Di Bella”; riusciamo ad ottenere un appuntamento in quel Modena proprio con il prof. Di Bella, che ausculta Luciana sul polmone sinistro tanto a lungo da procurare la sua ilarità; il professore, pur non nascondendo la gravità della situazione, prescrive la sua terapia che ha un costo esorbitante, che però ci proponiamo di coprire integralmente.

E qui conosco un altro aspetto di mia cognata: facendo richiamo al senso di responsabilità di chi non si preoccupa che la malattia procuri sofferenza a se stessa, bensì alla sua famiglia, in un colloquio, a quattro occhi, mi pone un interrogativo che io ho scolpito tuttora nella mia mente e che ancora mi perseguita: “Nicola io so che la mia malattia non perdona per come si è complicata. Io non ho paura delle sofferenze che devo sopportare. Io ho paura delle sofferenze che arreco a mia sorella Rosalba, alle mia sorelle, a Umberto e Angela Viola a voi tutti che mi siete vicino. Nicola: mi puoi aiutare a morire? Te lo dico come una sorella”. Non so dove recuperai la forza e le parole per risponderle: ” Luciana di fronte a quello che tu mi chiedi, di fronte alle sofferenze tue, io da solo non mi pongo alcun problema. Ti aiuto. Ma tu sei vuoi bene a tua sorella e ai tuoi nipoti che sono per te tuoi figli, non mi puoi porre questa domanda perché io non sono solo, io sono un corpo unico con mia moglie, tua sorella gemella, e con i miei figli ai quali tu vuoi bene come se fossero figli tuoi. Qualsiasi cosa io faccia, io sono sicuro di andare sotto procedimento penale. Non ho alcuna paura del procedimento penale, ma non voglio che loro ne paghino le conseguenze.”

Abbandonate le velleità della cura Di Bella, decidemmo di dare ascolto a mio cugino chirurgo ed organizzammo un difficilissimo e pericoloso intervento chirurgico a livello della carotide sinistra dove erano attorcigliati alcuni linfonodi tumorali. La richiesta contemporanea presenza sul tavolo operatorio di un cardiochirurgo, un chirurgo cardiopolmonare ed un chirurgo otorinolaringoiatra, ci spinge nell’ottobre 1999 a recarci in Francia, nel famoso ospedale/centro oncologico “Gustave Roussy” posto nella periferia di Parigi, a “Villejuif” per la precisione. Luciana viene operata il 6 novembre: un intervento di estrema complessità durato quasi dieci ore ed, esattamente un mese dopo, inizia un complesso e devastante doppio trattamento radio e chemio terapico; torna poi a Bari per Natale 1999 per poi ritornare a Parigi nel 2000 e proseguire nel doppio trattamento radio-chemio-terapico che sarà lungo e devastante. Il cancro sembra essersi fermato e si va avanti con controlli periodici che danno tutti esito positivo, consentendole di vivere un periodo di relativa tranquillità fino al 2002, precisamente il 5 agosto, allorquando Luciana sviene e viene ricoverata nel reparto di Neurologia del Policlinico di Bari, dove le riscontrano la totale occlusione della carotide che avrebbe potuto procurarle un ictus, che viene scongiurato con l’immissione chirurgica di uno stent. Ma contemporaneamente alla patologia vascolare di Luciana, si verifica un altro fatto molto grave per la nostra famiglia: nostro nipote Claudio, a soli 41 anni, muore per i postumi della patologia di colangiocarcinoma dei dotti biliari. Luciana assiste a tutto quanto sopra raccontato e nel suo diario scrive: “Oggi 15 settembre 2002 ore 3.00 Claudio ci ha lasciato. La sua vita piena di sogni e di voglia di vivere è stata spezzata. Il nostro dolore non si rimarginerà molto facilmente. Ma dovremo avere, comunque, la forza di andare avanti e credere in Dio. Io non ho un Angelo Custode, come si intende di solito, ma ho alcune persone ben presenti, ben solide dentro di me, come mio nipote Claudio. Spesso nei momenti più difficili penso a lui ed improvvisamente, come per magia, mi sento serena e fiduciosa. Ho sempre pensato che certe storie non ti appartengano, non facciano parte di te. Ma poi ad un certo punto tutto si trasforma: ti rendi conto che proprio quelle storie sono tue e non puoi sottrarti. Puoi solo confidare in Dio.”

Nel 2003, il cancro si risveglia e Luciana viene sottoposta a cicli lunghissimi di chemioterapia che sembrano, in un primo momento, fermare la malattia. Al contrario, un controllo a mezzo PET effettuato presso il San Raffaele di Milano, rileva che il cancro è ormai esteso in una gran parte del corpo. Siamo alla fine. Passiamo alla terapia del dolore ed il 20 gennaio 2006, alle ore 12,30, Luciana ci lascia.

Io ho assistito personalmente a questa fase finale, alle sofferenze indicibili che le venivano inflitte, al coraggio senza fine con cui le ha affrontate fino all’ultimo minuto, lucidissima e presente a se stessa. Alla sua dipartita, mia moglie, la sua sorella gemella, disse: ”Io in questo momento sono felice che mia sorella sia morta. Perché ora non soffre più .Le sue sofferenze sono state incredibili e non le si può raccontare”.

Ecco: Luciana che mi dice “Nicola aiutami a morire”, e mia moglie che dice” Io in questo momento sono felice che mia sorella sia morta. Perché ora non soffre più” sono parole che sono rimaste scolpite nel mio cervello e mi tormentano ancora nelle mie notti insonni.

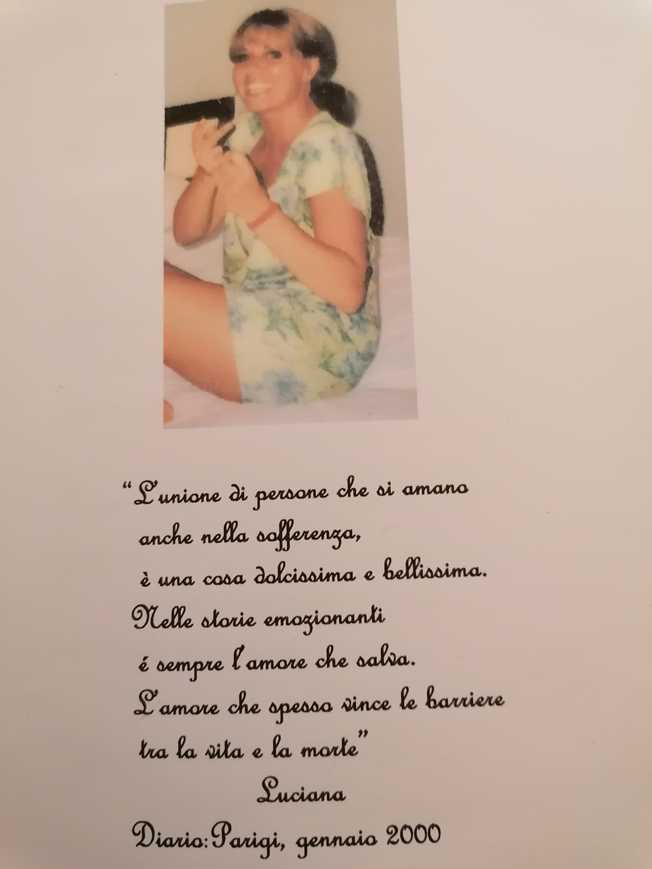

Luciana ha lasciato un piccolo diario che noi conserviamo gelosamente dove, tra l’altro, dice: “L’unione di persone che si amano anche nella sofferenza è una cosa bellissima e dolcissima. Nelle storie emozionanti è sempre l’amore che salva. L’amore che spesso vince le barriere tra la vita e la morte.” (Parigi gennaio 2000).

La morte di Luciana, o meglio il lungo, doloroso e complesso processo della morte, ha lasciato alcuni segni negativi ed altri segni positivi.

Sua sorella gemella Rosalba, mia moglie, dal 20 gennaio 2006 non è più la stessa. È completamente annientata e non credo che si riprenderà mai totalmente. Ogni giorno è sempre più dura ed ostica, al punto che ho molta difficoltà a decriptare i suoi sentimenti; forse inconsapevolmente non esiste più dopo la morte di Luciana, forse rimprovera inconsapevolmente a se stessa – e anche a noi – semplicemente di essere vivi. Intendiamoci: questo non è un rimprovero, ma un’amara oggettiva constatazione che mi procura molta tristezza, mi porta all’autoesclusione nel vivere quotidianamente a suo contatto, mi angoscia perché realizza la mia totale incapacità di esserle vicino, sia pure nel silenzio. Infatti mi sembra che, morendo Luciana, sia morta un po’ anche lei, autoescludendosi anche lei, inconsapevolmente, dalla vita. Insomma si è verificato quello che mi aveva detto Luciana, la quale aveva paura delle sofferenze che avrebbe arrecato soprattutto alla sua sorella gemella. Credo si sia verificato nel suo cervello una sorta di eradicazione di buona parte dello stesso, uno strappo psichico difficile da spiegare, tipico del rapporto tra due sorelle gemelle. E qui mi ricordo quello che aveva detto Luciana riguardo le doglie che lei aveva avuto durante il travaglio della nascita di Umberto e Angela Viola. Allora io non ci credevo: dal 20 gennaio 2006 ci credo a quelle doglie. Fermamente.

Il segno positivo che ha lasciato Luciana in me è nell’aver trasformato un grande ipocondriaco in un uomo normale che non ha paura della morte. Certo, io non so cosa mi capiterà quando sarà arrivato anche per me il necessario “passaggio in ombra”. Ma sono sicuro che mi sarà di esempio il grande coraggio di Luciana nelle sue indicibili e lunghissime sofferenze.

Storia di CB.

Dopo la morte di Luciana è venuto a trovarmi in studio un conoscente (di cui, per ovvie ragioni, non posso rivelare il nome pur essendo anch’egli ormai defunto) per chiedermi alcune informazioni di tipo legale su un argomento civilistico di minima importanza. Aveva saputo della morte di mia cognata, che pure aveva conosciuto di passaggio, e ha voluto conoscerne la lunga storia dolorosa; naturalmente, gli ho detto anche della richiesta fatta a me di aiuto a morire. Quasi a ricambiare la mia confessione, l’interessato mi raccontò la storia di sua sorella, morta di una gravissima forma di cancro. CB era stato sempre vicino a sua sorella in ospedale, assistendo direttamente alle sue tremende emorragie, ormai curata solo a mezzo di flebo con minime dose di morfina. Un giorno gli si avvicina il medico che l’aveva in cura e gli consegna due fiale di morfina che avrebbe dovuto inerire nella bottiglia della flebo in tre dosi per ognuna; CB, senza pensare per un solo attimo al fatto che il dottore potesse essere consapevole di avergli consegnato due fiale di morfina che, se iniettate in unica soluzione, avrebbero condotto sua sorella alla “dolce morte”, apre le due fiale, le immette nella bottiglia della flebo e lascia che il liquido fosse immesso velocemente nel corpo della sua amata germana, che, dopo circa quindici minuti, si assopisce per poi morire dolcemente. Al medico che gli domanda che fine hanno fatto le due fiale di morfina, CB risponde che le fiale si erano rotte e che i relativi pezzi erano a terra; il medico non fa altre domande, ma accerta la morte della sorella, inserisce sulla cartella clinica che erano state richieste due fiale di morfina e che le stesse erano andate distrutte perché si erano rotte. Dal racconto di CB io comprendo subito il suo gesto, molto difficile, doloroso e coraggioso, e capisco che il medico abbia voluto surrettiziamente accompagnare verso l’exitus la sua paziente e capisco anche la domanda che mi rivolge CB in ordine alla sua responsabilità, per la quale era disposto ad affrontare tutte le conseguenze penali. La morte dolce della sorella si era verificata circa un anno prima e io lo tranquillizzai riferendogli che quella cartella clinica quasi sicuramente non l’avrebbe riletta nessuno. E gli dissi che se gli fosse stato recapitato qualche avviso di garanzia per qualsivoglia reato a suo carico, io ero pronto ad assisterlo gratuitamente dinanzi al Tribunale competente, circostanza poi mai verificatasi.

Le riflessioni del Cardinal Martini e del Prof. Veronesi.

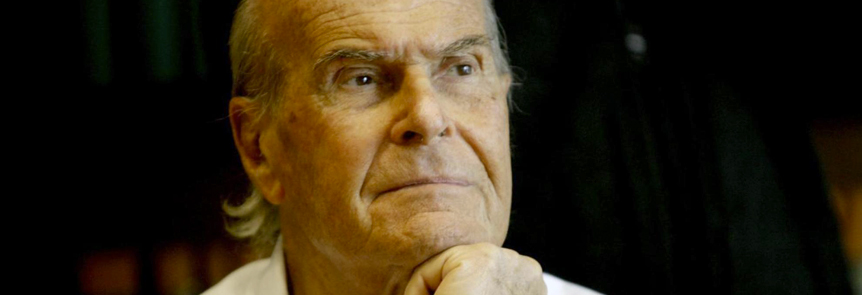

Queste due sconvolgenti storie di vita vissuta, sempre presenti in me, e le domande esistenziali che ne sono derivate sono riaffiorate nella mia mente con maggior forza quando, nel gennaio 2007, ad un anno esatto dalla morte di Luciana, leggo sul “IlSole24ore” una riflessione del Cardinale Carlo Maria Martini, di cui qui riporto i passi salienti.

“Io, Welby e la morte” di Carlo Maria Martini (da “Il Sole24ore” del 21 gennaio 2007)

“Con la festa dell’Epifania 2007 sono entrato nel ventisettesimo anno di episcopato e sto per entrare, a Dio piacendo, anche nell’ottantesimo anno di età. Pur essendo vissuto in un periodo storico tanto travagliato (si pensi alla Seconda guerra mondiale, al Concilio e postconcilio, al terrorismo eccetera), non posso non guardare con gratitudine a tutti questi anni e a quanti mi hanno aiutato a viverli con sufficiente serenità e fiducia. Tra di essi debbo annoverare anche i medici e gli infermieri di cui, soprattutto a partire da un certo tempo, ho avuto bisogno per reggere alla fatica quotidiana e per prevenire malanni debilitanti. Di questi medici e infermieri ho sempre apprezzato la dedizione, la competenza e lo spirito di sacrificio.

Mi rendo conto però, con qualche vergogna e imbarazzo, che non a tutti è stata concessa la stessa prontezza e completezza nelle cure. Mentre si parla giustamente di evitare ogni forma di “accanimento terapeutico”, mi pare che in Italia siamo ancora non di rado al contrario, cioè a una sorta di “negligenza terapeutica” e di “troppo lunga attesa terapeutica”. Si tratta in particolare di quei casi in cui le persone devono attendere troppo a lungo prima di avere un esame che pure sarebbe necessario o abbastanza urgente, oppure di altri casi in cui le persone non vengono accolte negli ospedali per mancanza di posto o vengono comunque trascurate. È un aspetto specifico di quella che viene talvolta definita come “malasanità” e che segnala una discriminazione nell’accesso ai servizi sanitari che per legge devono essere a disposizione di tutti allo stesso modo.

Poiché, come ho detto sopra, infermieri e medici fanno spesso il loro dovere con grande dedizione e cortesia, si tratta perciò probabilmente di problemi di struttura e di sistemi organizzativi. Sarebbe quindi importante trovare assetti anche istituzionali, svincolati dalle sole dinamiche del mercato, che spingono la sanità a privilegiare gli interventi medici più remunerativi e non quelli più necessari per i pazienti, che consentano di accelerare le azioni terapeutiche come pure l’esecuzione degli esami necessari.

Tutto questo ci aiuta a orientarci rispetto a recenti casi di cronaca che hanno attirato la nostra attenzione sulla crescente difficoltà che accompagna le decisioni da prendere al termine di una malattia grave. Il recente caso di P.G. Welby, che con lucidità ha chiesto la sospensione delle terapie di sostegno respiratorio, costituite negli ultimi nove anni da una tracheotomia e da un ventilatore automatico, senza alcuna possibilità di miglioramento, ha avuto una particolare risonanza. Questo in particolare per l’evidente intenzione di alcune parti politiche di esercitare una pressione in vista di una legge a favore dell’eutanasia.

Ma situazioni simili saranno sempre più frequenti e la Chiesa stessa dovrà darvi più attenta considerazione anche pastorale. La crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un tempo impensabili. Senz’altro il progresso medico è assai positivo. Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona.

È di grandissima importanza in questo contesto distinguere tra eutanasia e astensione dall’accanimento terapeutico, due termini spesso confusi. La prima si riferisce a un gesto che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte; la seconda consiste nella «rinuncia… all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo» (Compendio Catechismo della Chiesa Cattolica, n.471).

Evitando l’accanimento terapeutico «non si vuole… procurare la morte: si accetta di non poterla impedire» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n.2.278) assumendo così i limiti propri della condizione umana mortale. Il punto delicato è che per stabilire se un intervento medico è appropriato non ci si può richiamare a una regola generale quasi matematica, da cui dedurre il comportamento adeguato, ma occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete – anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite – di valutare se le cure che gli vengono proposte, in tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente proporzionate. Del resto questo non deve equivalere a lasciare il malato in condizione di isolamento nelle sue valutazioni e nelle sue decisioni, secondo una concezione del principio di autonomia che tende erroneamente a considerarla come assoluta. Anzi è responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quando il momento della morte si avvicina.

Forse sarebbe più corretto parlare non di «sospensione dei trattamenti» (e ancor meno di «staccare la spina») ma di limitazione dei trattamenti. Risulterebbe così più chiaro che l’assistenza deve continuare, commisurandosi alle effettive esigenze della persona, assicurando per esempio la sedazione del dolore e le cure infermieristiche. Proprio in questa linea si muove la medicina palliativa, che riveste quindi una grande importanza.

Dal punto di vista giuridico, rimane aperta l’esigenza di elaborare una normativa che, da una parte, consenta di riconoscere la possibilità del rifiuto (informato) delle cure – in quanto ritenute sproporzionate dal paziente – dall’altra protegga il medico da eventuali accuse (come omicidio del consenziente o aiuto al suicidio), senza che questo implichi in alcun modo la legalizzazione dell’eutanasia. Un’impresa difficile, ma non impossibile: mi dicono che ad esempio la recente legge francese [la legge sui diritti del malato e la fine della vita cui fa cenno il Cardinale Martini è stata approvata in Francia nel 2005] in questa materia sembri aver trovato un equilibrio se non perfetto, almeno capace di realizzare un sufficiente consenso in una società pluralista.

L’insistenza sull’accanimento da evitare e su temi affini (che hanno un alto impatto emotivo anche perché riguardano la grande questione di come vivere in modo umano la morte) non deve però lasciare nell’ombra il primo problema che ho voluto sottolineare, anche in riferimento alla mia personale esperienza. È soltanto guardando più in alto e più oltre che è possibile valutare l’insieme della nostra esistenza e di giudicarla alla luce non di criteri puramente terreni, bensì sotto il mistero della misericordia di Dio e della promessa della vita eterna.”

E poi c’è “Il diritto di morire”, il saggio del prof. Umberto Veronesi che fotografa un punto di vista forse più sofferto perché offre una lettura che non è né politica, né giuridica, né filosofica, ma che nasce invece dall’esperienza diretta di un oncologo, quotidianamente sollecitato dalla realtà concreta della morte, un medico che, per un breve periodo, ha peraltro assunto anche l’incarico “tecnico” di Ministro della sanità italiana.

“Come uomo e come medico io sento un solo dovere: quello di un appello alla pietà. E la pietà non è ideologica“, sono le parole contenute nella premessa del testo, con cui Veronesi sembra voler basare la sua riflessione facendo appello ai sentimenti piuttosto che alla ragione. In realtà, all’interno della pagine convivono entrambi i momenti, filtrati dalla sensibilità laica dell’autore, secondo la quale “tocca all’uomo costruirsi coscientemente una scala di valori etici che sarà tenuto a rispettare“. La concezione laica si distinguerebbe, dunque, da quelle religiose in quanto “ogni persona è unica e irrepetibile, e di questa “dignità” della vita fa parte la libertà, e quindi anche il concetto di poter disporre della propria vita”. Una diversità che scaturisce, del resto, da una differente concezione della vita, non ritenuta un mero fatto biologico ma fatta “coincidere con forme più o meno estese di “consapevolezza del sé””, ed è per questo che è possibile affermare “il diritto dell’individuo a difendere la qualità della propria vita anche in prossimità della morte”.

Le mie riflessioni.

Ecco, questo è il punto centrale non della morte, ma del processo della morte, del processo che conduce ad essa. Diceva Leopardi nelle “Operette Morali” che “il contratto delle vita è essere nato con la morte addosso” , per poi concludere che questo è l’unico contratto che viene rispettato: si nasce per morire.

Ma come si deve morire? Come si deve affrontare non la morte, ma il processo complesso della morte, quando sei colpito da una malattia lunga e irta di indicibili sofferenze?

Mi inseguono le due storie di vita vera sopra riferite, quella di Luciana in particolare seguita personalmente minuto per minuto per quasi 10 anni.

Mi insegue la storia dura e commovente di CB e di sua sorella.

Mi inseguono le parole profonde del Cardinal Martini che cita testi religiosi.

Mi insegue il grido laico del Professor Veronesi.

Mi insegue anche il secco concetto di Indro Montanelli, il quale invocò i medici, che lo curavano per un cancro, di lasciarlo andare perché “non voglio perdere la dignità di andare al cesso da solo” .

Mi insegue il caso di Eluana Englaro e quello di Piergiorgio Welby, citato dal card. Martini, quello del DJ Fabo e di tanti altri, moltissimi, simili.

Mi insegue anche il “lasciatemi andare” di Papa Wojtyła, per me un mito, e il delirante e pur comprensibilissimo grido di Rosalba, mia moglie, che dice a suo cugino medico ”Io in questo momento sono felice che mia sorella sia morta. Perché ora non soffre più. Le sue sofferenze sono state incredibili e non le si può raccontare.”

Sono tutte voci che non possono e non debbono cadere nel vuoto.

Del processo della morte dobbiamo parlare noi tutti, dobbiamo raccontarci tutto, senza aprioristici concetti, ma con un solo martellante pensiero, che io vado da tempo ossessivamente esprimendo: “Ho una unica grande certezza: quella di avere a tale proposito miliardi e miliardi di dubbi” .

Nicola Raimondo