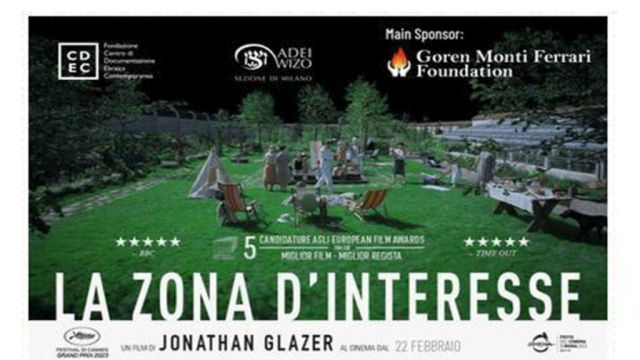

L’incipit del film del britannico Jonathan Glazer, “La zona d’interesse”, liberamente tratto dal romanzo di Martin Amis, presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e candidato a 5 premi Oscar, è uno schermo nero, accompagnato da una colonna sonora pesante, fastidiosa, che inquieta lo spettatore, quasi un invito a sintonizzare le orecchie prima ancora che gli occhi, ad immergersi in un universo che vuole essere sonoro, prima ancora che visivo.

Dopo pochi secondi di questo buio greve, partono le immagini: una scena quasi bucolica di una famigliola che prende il sole e fa il bagno in un piccolo corso d’acqua, in una luminosa giornata di sole. I protagonisti hanno carnagioni chiare, costumi da bagno, l’atmosfera è rilassata, vacanziera, nulla di speciale insomma, il tempo libero di una “normale” famiglia intorno agli anni ’40, come è evidente dai modelli dei costumi da bagno. Dopo poco, un’auto di lusso sullo sfondo ci aggiunge un piccolo tassello: è una famiglia borghese. L’affaccio sulla quotidianità di questa famiglia si espande pian piano: una bella casa con un giardino curatissimo, i fiori, la serra, una piccola piscina con uno scivolo per i bambini, quasi “un piccolo paradiso” si direbbe ed esattamente così lo vive la protagonista del film, una bravissima Sandra Hüller che interpreta la moglie di Rudolf Höss, primo comandante del campo di concentramento di Auschwitz, rispettivamente madre e padre di 5 bambini che vivono tutti insieme in questa amena abitazione confinante con il campo. La “zona di interesse” è appunto un’area di 40 chilometri quadrati circostante il campo di sterminio di Birkenau, uno dei tre principali che componevano il complesso di Auschwitz. “Birken” in tedesco significa “betulle” ed infatti il campo è circondato da un bosco di betulle.

La vita, tra le mura di questa casa, non sembra essere così diversa da quella di qualunque famigliola: i bambini giocano in giardino, si fanno scherzi tra loro, rincorrono il bracco, la madre impartisce ordini alla servitù, il padre torna stanco dal lavoro, si festeggia il suo compleanno con tanto di auguri e regalo, ci sono dolci e manicaretti buonissimi, una vita, insomma, di banalissimo agio, come tante altre.

Poi, col passare del tempo, a ben guardare, notiamo i primi particolari: il padre, comandante delle S.S. in divisa, di ritorno dal lavoro, si toglie le scarpe, le lascia fuori casa, così che un servitore possa mondarle a dovere, quasi a voler lasciare fuori dalle mura domestiche quella realtà non esplicita ma chiarissima che ci apparirà a breve e che, in mille immagini e suoni, durante tutto il film, trafiggerà l’animo dello spettatore con un nauseante e costante senso di disagio.

I bambini giocano con dei denti d’oro, Hedwing Höss si prova una pelliccia davanti allo specchio (le piace, ma “va rifoderata” e, “con attenzione”, come intima alla servitù), poi scherza con le amiche mentre sorseggiano il tè: “quando ho detto che l’ho presa in Canada, mi hanno chiesto: ma sei andata così lontana?” (il riferimento è ai magazzini di stoccaggio Kanada, dove venivano portati i beni sottratti ai prigionieri), la madre di lei dice “sono proprio svegli questi ebrei che nascondono i diamanti nei tubetti dei dentifrici. Ho detto di portarmene tanti, non si sa mai …”; Rudolf Höss va a pesca con i figli, ma l’acqua porta con sé mandibole umane e la cenere dei cadaveri e lui, visibilmente turbato (ma il fermo-immagine sul suo volto è rapido, come su ogni altra possibile emozione), intima ai bambini di uscire da quella stessa acqua in gran fretta. Seguirà la scena di un bagno accuratissimo ai bimbi, per eliminare ogni traccia e contaminazione di quei simboli mortiferi.

Sì, perché l’immagine che ritorna agli occhi in continuazione, oltre il filo spinato del campo e la torretta di controllo dove si intravede una guardia di vedetta, è quella delle ciminiere, da cui insistentemente si solleva un fumo nero di morte, quella di migliaia di ebrei uccisi con il gas, secondo un piano preordinato dal Führer e così alacremente realizzato da Höss, lodato nel suo lavoro per l’efficienza e la precisione nel piano di sterminio.

Di sottofondo, suoni orribili e sordi: urla, pianti, spari, stridori non meglio definiti e un boato continuo, cupo, lontano, che ci riporta al lavoro incessante dei forni crematori.

E intanto scene più spudorate, come un servitore (erano tutti polacchi a servizio dei loro aguzzini che vediamo lavorare per loro , umiliati, a testa bassa) che sparge quella cenere nel giardino, a mo’ di concime, e scene più allusive, come quella in cui Rudolf, in giardino, sovrappensiero, chiude la doccia che perde acqua, mentre si presume che in quel momento stia pensando a come perfezionare quelle a gas, le api che si posano sui fiori meravigliosi del giardino, sui cui colori e sulla cui bellezza la telecamera indugia, segno inequivocabile di “status”, ma soprattutto emblema di quella “bellezza ideale” contrapposta all’orrore che si consuma a pochi metri da quel giardino.

Tutto il film sembra giocare sulle contraddizioni, sullo stridore di immagini opposte, eppure ci fa intuire che non sempre, e non tutti, riescano ad accettare l’orrore senza che la coscienza ne venga, anche per un solo momento, toccata. Così, la madre di Hedwing, che scopriamo essere stata a servizio di una famiglia ebrea prima dello sterminio, ospite a casa della figlia, si compiace con lei perché “è caduta in piedi”, sposata, appunto, con un uomo “importante”, che può offrirle la vita che ha sempre sognato (lui l’aveva soprannominata con simpatia, appunto, “la regina di Auschwitz”), tuttavia, fugge letteralmente e senza preavviso, da quella casa, nottetempo, evidentemente nauseata da tutto quel fumo che la porta a chiudere le finestre della sua camera e da quei rumori infernali che la turbano tanto da portarla ad attaccarsi, di notte, ad una bottiglia.

Uno dei bambini, mentre gioca a dadi, in solitaria nella sua cameretta, associa nella sua piccola mente, il risultato dei dadi che ha lanciato, (tutti di numero uguale), con l’urlo simultaneo, lontano (ma neanche troppo), di una guardia del campo vicino, che fa presagire una punizione gravissima, e giura a se stesso di non farlo più, sentendosene quasi responsabile.

Lo stesso Rudolf, in una delle scene finali, di ritorno da una grande festa “istituzionale”, in perfetto stile nazional-socialista, viene colto, da solo, per le scale, di notte, da un accesso improvviso di vomito.

L’unico personaggio, la cui coscienza sembra non vacillare mai, è quello della moglie, per la quale quella vita di agi è l’unica opzione possibile per essere felice, a qualsiasi costo.

Nel corso del film, appaiono immagini oniriche, surreali, come in una pellicola “in negativo” che raffigurano una figura femminile che cosparge il campo di mele. Lei è luminosa e lo sono anche le sue mele, in mezzo ad un campo totalmente buio. Probabilmente lo spettatore non ne darà un significato univoco. Alcuni la interpreteranno come un’immagine “positiva” o, perlomeno, di “sospensione” dalla realtà che appare troppo pesante, a volte, per essere sopportata, altri, forse, come un virtuosismo forzato, una forma di autocompiacimento in un tecnicismo non realmente funzionale al racconto. Ma, del resto, anche quando chiesero al Dalì surrealista che significato avessero alcune delle sue immagini pittoriche, lui rispose che non ne avevano alcuno, se non quello di essere la trasposizione di immagini da lui ricevute nei sogni notturni.

Direi, piuttosto, che il punto di maggiore rottura del film con quelli sull’Olocausto che lo hanno preceduto (tra cui non è possibile non richiamare “Il bambino con il pigiama a righe”) è rappresentato dalla volontà ferma di raccontare una storia tristemente nota, senza indulgere sulle immagini che ci aspetteremmo, scelta rivoluzionaria in un periodo come il nostro in cui tutto sembra esistere poiché “appare”, in cui sarebbe molto più semplice assecondare i nostri istinti voyeuristici, talvolta morbosi, quando ci chiediamo intimamente quali scene si stiano consumando al di là di quel filo spinato, mentre il regista ci obbliga a fare un passo indietro, a non empatizzare con le vittime, a non commuoverci alla vista di corpi martoriati e nudi, ma ci costringe a convivere con i nazisti e a guardare in faccia il loro sogno di felicità da mediocre borghesia di provincia, specchio perfetto della banalità del male teorizzata da Hannah Arendt. Questo, credo, sia l’elemento più disturbante di ogni altro: l’insinuarsi nelle nostre coscienze della remota possibilità che si possa vivere più o meno sereni, da spettatori di un orrore molto, troppo vicino a noi.

Raffaella Cavallone