“La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza.” (Nick Hornby)

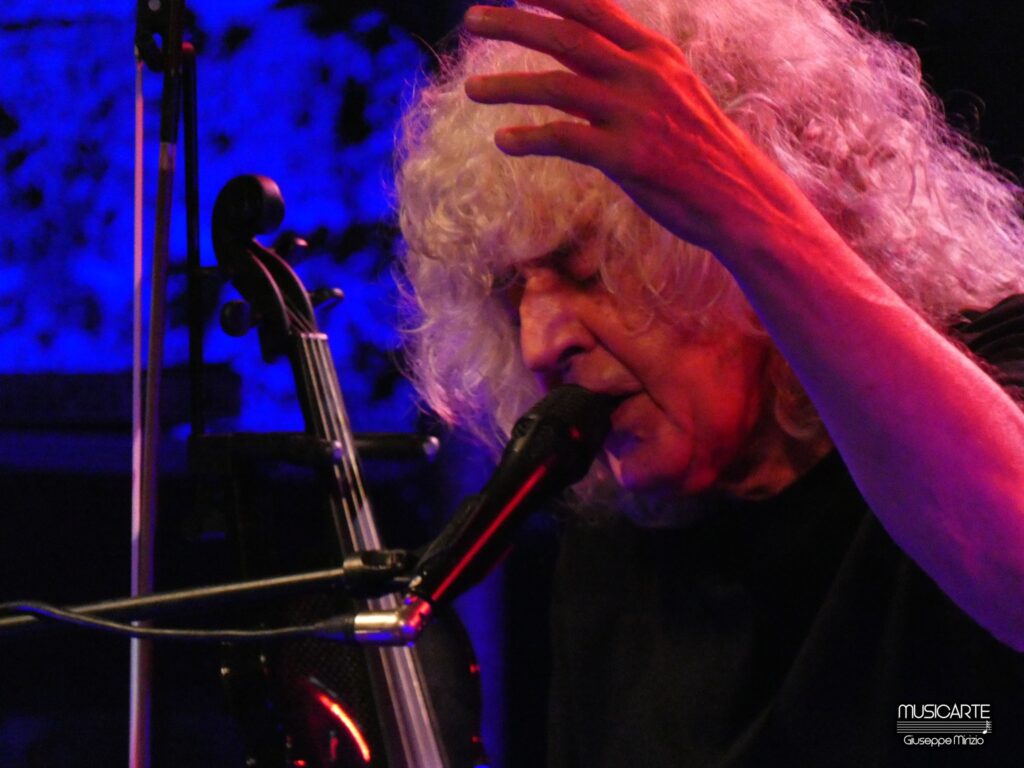

Quando Angelo Branduardi imbraccia il violino e scuote i capelli bianchi, la sua musica parla al mio tempo, colonna sonora della mia giovinezza. Le sue canzoni sono emozione e memoria, svelano radici antiche e profonde che – dice Tolkien – non gelano mai.

Lui è come quel trovatore dell’anno mille, le cui parole pronuncia all’inizio dei suoi concerti, che chiede, prima di ripartire, di poter cantare. Un dono, il suo, ma anche il bisogno di raccontare, di regalare gioia: si sa che la gente allegra ama il violino, la gente allegra ama ballare (Il violinista di Dooney).

Questo suono intimo, e in qualche modo primordiale, che ci riporta a noi stessi e alla nostra storia, ha però un’essenza nomade, un invito a ripartire sempre, a camminare, a cercare nuovi suoni e nuovi linguaggi, quasi a dire della bellezza effimera dell’arte e della necessaria ricerca di un sempre nuovo orizzonte.

Branduardi non si può definire: non viene da una scuola e non ha creato una scuola. È una curiosa specie di padre senza figli. Con lui nasce un genere assolutamente originale e sempre riconoscibile, fondato sullo studio e sulla riscoperta di antiche tradizioni musicali delle quali riporta le ambientazioni e le atmosfere. Il Medioevo, il Rinascimento italiano, la letteratura popolare celtica, la musica provenzale, le leggende popolari inglesi, irlandesi, ebraiche, rivivono nel suono degli strumenti antichi e in un’armonia che è innocenza, intesa come lettura libera e lieve delle cose.

Attinge a piene mani da grandi poeti: Esenin (Confessioni di un malandrino) e W. B. Yeats (Branduardi canta Yeats). Frequenta con timore e sorridente impudenza santi del calibro di Francesco d’Assisi (L’infinitamente piccolo) e Ildegarda di Bingen (Il cammino dell’anima). Canta l’Amore, ma mai in modo “classico”, e lo racconta come sentimento primigeno, arcano, semplice e complicato, tormento ed estasi, nel quale gli uomini si muovono esplorando i segreti della vita e della morte.

Quando Branduardi abbraccia (sì, abbraccia) il violino, nasce quell’accordo misterioso che viene dal profondo dell’anima, che sazia il nostro bisogno di bellezza, armonia, intimità e silenzio. La sua musica ci ricorda che per essere felici dobbiamo guardarci intorno con curiosità e stupore, avere cura delle piccole cose, tornare all’essenziale, cioè all’intima essenza.

Tutto questo è accaduto a Mola di Bari, nell’ambito dell’Agìmus Festival con la direzione artistica di Piero Rotolo, appuntamento prezioso che negli anni ha inanellato presenze illustri e regalato serate indimenticabili.

In platea, l’affetto grande e incondizionato di chi con Branduardi è cresciuto. Sul palco, il carisma, l’ironia, la capacità di farci innamorare di un suono o di un gesto: cinquant’anni di palcoscenico, di brani che sfiorano l’immortalità. Branduardi alterna parole e musica, racconta la genesi e le suggestioni delle sue canzoni, del suo rapporto con il successo e la popolarità, mirabilmente accompagnato da Fabio Valdemarin, con lui da molti anni, che sostiene, tesse la trama dello spettacolo, passa dal pianoforte alla fisarmonica e alle chitarre. Un musicista prezioso, in perfetta sintonia e creativo, ancorché fedele. E anche se in qualche momento la voce del menestrello fatica a raggiungere le note più alte, intatto è il racconto, e prezioso.

Si parte da brani de L’infinitamente piccolo; si passa poi, attraverso Il dono del cervo e 1° aprile 1965, a pezzi più intimi e sussurrati: La giostra, Profumo d’arancio, Benvenuta donna mia, Rosa di Galilea. Il violino si fa struggente in Lord Franklin, dolente in Geordie (ballata britannica del XVI secolo che De Andrè riprese dalla versione di Joan Baez). Ci si innamora ancora una volta di Confessioni di un malandrino, scritta a soli diciott’anni e già così iconica, quasi un manifesto. Questo concerto che è un atto di riconoscimento (e riconoscenza) reciproco, una testimonianza di fedeltà e imperituro amore, si conclude con la leggerezza (apparente) di Alla fiera dell’est, perché “sempre allegri sono i buoni, salvo che per cattiva sorte” (Il violinista di Dooney) e Branduardi vuole salutarci così, col sorriso.

Due ore non bastano ad esaudire tutti i desideri, e uscendo ascolto intorno a me il rammarico di chi avrebbe voluto ascoltare quel brano, quella canzone che aveva parlato al singolo cuore. In due ore però si può dire – e non è poco – lo spirito, il desiderio, la ricerca della bellezza che è armonia. Si possono chiudere gli occhi e aprire i sensi. Si può regalare l’emozione di una musica che (diceva Ennio Morricone) essendo l’arte più astratta, è la più vicina all’assoluto. Si può condurre verso l’infinitamente piccolo che diventa porta per l’infinito, abbracciando un violino che è la chiave d’accesso per il sogno.

Imma Covino

Foto: ‘Musicarte’ di Giuseppe Mirizio

per gentile concessione dell’Agìmus