Gabriele Salvatores è, oggettivamente uno dei migliori registi italiani non solo o non tanto per l’oscar di Mediterraneo, quanto per la sua innegabile capacità di uscire dagli stereotipi della più ricorrente filmografia italiana.

Ad esempio, con la trilogia della fuga, culminata con il citato premiatissimo Mediterraneo, o il fantascientifico Nirvana, unico tentativo apprezzabile di introdurre in maniera intelligente il genere nel nostro cinema, o ancora Il Ragazzo invisibile con una specie di supereroe.

Uno dei pochi autori – si potrebbero contare sulle dita di una mano – ad uscire dalla più becera rappresentazione filmica dei nostri tempi. Nei suoi film finalmente si risente l’italiano, verrebbe di scriverlo con la I maiuscola, senza quella ormai fastidiosa perenne cadenza romanesca, che appiattisce tutto e rende la nostra lingua più un dialetto veramente intellegibile solo dalle parti del Colosseo.

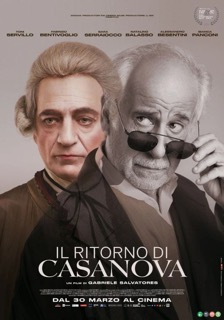

Anche in questo “Il ritorno di Casanova“, Salvatores ci porta in uno spazio molto personale in cui la creazione del film da parte del regista, in crisi per motivi personali non certo artistici, si combina con il film stesso.

Casanova, invecchiato ma non addomesticato, se non per necessità economica, insegue la vita, la sua giovinezza e l’ebbrezza dell’imprevisto. Il suo desiderio sessuale, brama di vita ancora prepotente in lui, lo spinge a vivere nuovamente un’avventura galante e fraudolenta allo stesso tempo. Il regista, tecnologico suo malgrado, fugge dalla sua realtà, dalle sue paure e dalla maturità. Non per inseguire il passato ma solo l’illusione del suo eterno presente. Le due storie, nella rappresentazione di Salvatores, sembrano non facce della stessa medaglia, ma aspetti dello stesso indumento. L’interno e l’esterno. La trama del tessuto e quello che appare quando lo si indossa. Sono inscindibili. L’opera è l’autore anche quando se ne dimentica e ne lascia agli altri la cura. D’altronde, come cita lo stesso regista, “Per voi quello che ho fatto è solamente un film, per me invece è tutta la vita”.

Un film sull’invecchiamento, si direbbe oggi attivo, sulla paura della morte. Arrivare all’appuntamento senza aver perso nulla della vita, anzi rendendo gli anni colmi della vita stessa.

Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio sono inestricabili come le storie, vera e finta, (qual è la vera e quale la finta?) e con una sincronia quasi danzante sviluppano i personaggi fino all’epilogo difforme, questo si, delle due avventure. La loro recitazione, ça va sans dire, non scende mai al di sotto dell’ottimo e riescono, anche nei brevi intermezzi narrativi, a non far scadere l’attenzione dello spettatore; mai.

Le figure femminili, spunto, necessità e finalità del racconto (molto maschile), fanno da pietanza e da contorno. Nell’immaginario Casanova, tra vecchie fiamme, una brava Sara Bertelà, e nuove aspirazioni, la fresca e bella Bianca Panconi, le attrici si muovono senza esitazioni o sbavature. Nel reale, la giovane Silvia Bernardi, una contadina tanto improbabile quanto, onestamente, mal interpretata. Walter Leonardi, nella parte dell’ufficiale vile per denaro, non stona e mantiene la recitazione su binari tradizionali ma non sgradevoli. Una bella nota di freschezza la danno Ale e Franz, il primo nella parte di Olivo, beneficato da Casanova, ed il secondo in quella del nevrotico sulla panchina, in questo caso di ospedale, che importuna il suo vicino Leo Bernardi. Impeccabile, con il giusto grado di isteria che ormai lo accompagna nei suoi personaggi, il sempre bravo Antonio Catania. Una notazione a parte merita Natalino Balasso, un attore di grande bravura e, come altri nel nostro pigro cinema, non sufficientemente valorizzato.

Nell’insieme un film ben costruito, ben recitato, che si fa seguire con attenzione e piacere, ma non coinvolge emotivamente.

Insomma, un film, si direbbe, tutto di testa.

Marco Preverin