La Compagnia dell’Elfo, sotto la magistrale guida del regista Elio De Capitani, ha messo in scena al Teatro Piccinni di Bari Moby Dick alla prova che è da ritenersi tra le maggiori prove di drammaturgia di Orson Welles.

L’opera non è solo il rifacimento dell’omonimo colosso della letteratura americana di Herman Melville, ma è un magistrale lavoro di riscrittura per il teatro. Per la prima volta andò in scena il 16 giugno 1955 al Duke York’s Theatre di Londra, riscuotendo un enorme successo di pubblico e di critica. Potremmo definirlo un riuscitissimo esperimento di teatro nel teatro. Di certo, Welles era attratto da un’opera che appariva come la propaggine della civiltà americana multirazziale fiduciosa che il male si vince attraverso la giustizia sociale e la comune volontà di cambiamento e di crescita.

Nel 2022, per la prima volta in Italia, Elio De Capitani lo ripropone al teatro Elfo Puccini di Milano, avvalendosi dei bravissimi attori e musicisti della sua Compagnia.

Una compagnia teatrale si ritrova sul palco per iniziare le prove di Re Lear di Shakespeare, ma poi decide di tentare l’avventura di mettere in scena Moby Dick di Melville, riscontrando un’analogia tra i due protagonisti, Lear da una parte e Achab dall’altra, entrambi ostinati e folli. Ma mentre la coscienza di Lear, alla fine dei suoi giorni, rientra in lui e lo redime, in Achab questo non avviene.

“Diventare vecchio senza diventare saggio è la più grave delle colpe”.

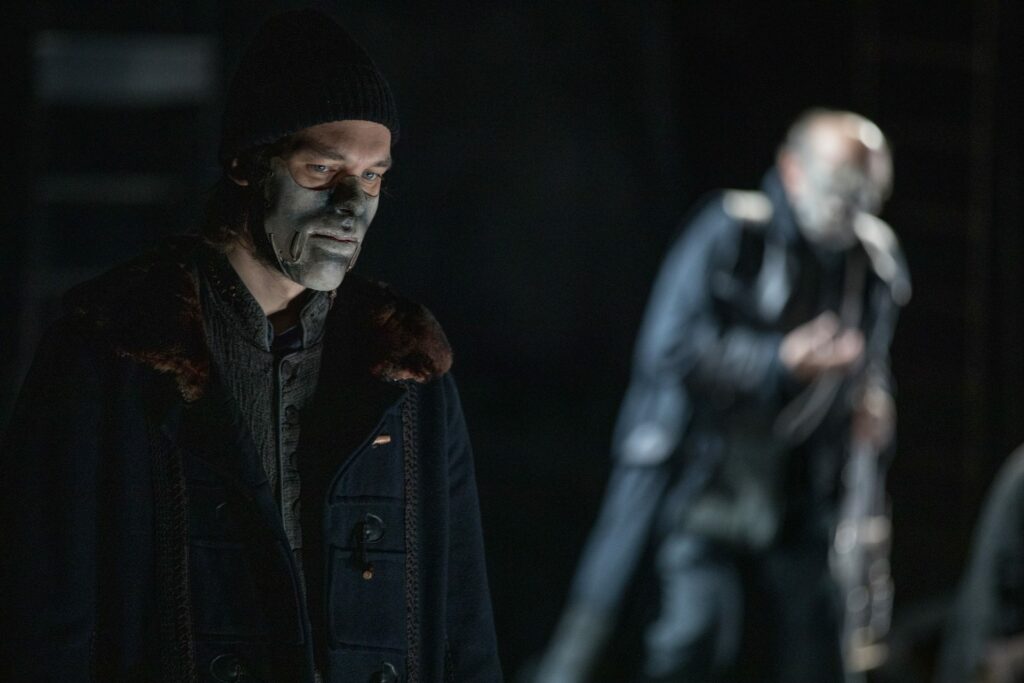

La scena si apre con la figura di Ishmael che racconta il suo ultimo viaggio sul Pequod. L’atmosfera surreale mette leggera tensione che spinge alla massima attenzione. L’ambiente allestito è tetro, costantemente in penombra, in cui il freddo grigio sembra una costante. Pur avendone la percezione, non si scorge la nave e nemmeno il capodoglio. Il legno della baleniera è assente e sembra di trovarsi all’interno di una vecchia e gelida industria americana con improbabili arredi d’acciaio. Il fondale è costituito da un immenso telo bigio che a volte è vela, altre accecante orizzonte, altre ancora mare in burrasca. Pulpiti di ferro e tavoli anatomici da veterinario vengono rumorosamente spostati e una vecchia poltrona da barbiere funge da trono. Il capitano e i balenieri indossano una maschera inquietante che copre solo la parte inferiore del viso, come quelle usate un tempo per coprire le deformazioni dovute a traumi sul volto. Maschere – create da Marco Bonadei – che hanno la mobilità propria delle marionette.

D’improvviso ci si trova catapultati in un passato lungo un secolo, in un contesto pregno di fascino e mistero a noi ormai sconosciuto, mentre, all’epoca, la caccia alla balena era una pratica molto frequente poiché del grande cetaceo si sfruttava tutto, proprio come dei maiali. Oltre la carne, le ossa e la pelle, dalla testa dei capodogli si ricavava una grande quantità di olio pregiato e cera per l’illuminazione, eccellenti perché non producevano fumo. Dagli spermaceti, invece, un grasso profumato per uso cosmetico. Secondo una teoria quacchera, Dio aveva creato la balena per l’uomo e questo lo legittimava a cacciarla.

Sulla baleniera Pequod, una ciurma di giovani e valorosi uomini, sotto la guida del temibile capitano Achab, sfidando il destino, sono pronti ad attraversare gli oceani a caccia di balene, ma soprattutto di Moby Dick. Quell’enorme capodoglio bianco lungo ventitré metri, il cui dorso somiglia ad una montagna di neve, che anni addietro, poiché aggredito, mozzò la gamba al loro capitano – “Cercateli i capodogli e se ne avvistate uno bianco, gridate a squarciagola” ripeteva sempre Achab -. il tempo scorre lento, il canto della ciurma riecheggia, fa da culla ai loro animi e allevia la fatica.

Ma questa non è la semplice storia di un capitano e del suo equipaggio, ma la storia di un “senza Dio”, un predicatore di odio, un vampiro dell’anima, la personificazione di un’ossessione per un nemico. Achab urla forsennatamente vendetta su un povero animale. Nutre “una imperscrutabile malvagità”, colpirebbe il sole se osasse sfiorarlo! Ma i capodogli non sono mostri, sono mammiferi mammoni dolci e affettuosi, passano ore a strofinarsi e a toccarsi.

Achab, nella sua malvagità, ha un forte ascendente sul suo equipaggio che vede in lui una persona enigmatica che li affascina. Il primo ufficiale Starbuck è la voce della ragione, nutre assoluto amore e devozione per Achab, cerca di portarlo alla salvezza e sente il dovere di difendere se stesso e i suoi marinai che non sono saliti sul vascello della vendetta del capitano. Alcuni si accorgono dell’ossessione malata, ma non hanno ancora fatto i conti con la forza trascinante dell’odio. Ormai Achab li ha dentro tutti, si è impossessato delle loro anime e decide le loro sorti coinvolgendoli nella sua follia. Non sono più superuomini che sfidano il destino, ma pecore smarrite che non hanno mai saputo ricavare il bello dalla vita.

La dissennatezza di Achab trascinerà tutti gli uomini alla distruzione. Il capitano è il dittatore politico che costringe gli altri a combattere contro il suo nemico. Strappa loro la coscienza e la ragione sostituendole con l’odio e il male.

“È la forza dell’odio, la forza del male che divora la coscienza e la ragione”.

Moby Dick viene avvistata e la caccia dura tre giorni. Durante l’ultimo assalto il capitano avvista il suo nemico e pronuncia le sue ultime indemoniate parole: “per amore dell’odio io ti pugnalo dal cuore dell’inferno”. La nave speronata affonda e Achab, impigliato ad una fune, viene trascinato nell’abisso con i suoi uomini che, come lui, muoiono senza aver mai vissuto. Unico sopravvissuto è Ishmael, il giovane dal cuore vecchio, che si salva sostenendosi per due giorni a un relitto.

Se, durante il prologo, lo straordinario protagonista si spinge sino ai bordi del proscenio per invitarci ad interagire con lui, ad essere parte attiva dello spettacolo, allora eravamo tutti elementi di una pièce inscenata per un pubblico a noi non visibile, eravamo tutti sul palco a recitare, attori e spettatori nel medesimo istante, personaggi ed interpreti senza soluzione di continuità, impossibilitati a fare la nostra scelta, costretti a restare in scena anche a prezzo della nostra stessa vita, come accade alla ciurma, sino a quando, ultimata la messinscena, non possiamo che tornare ad essere uomini e, così, perire nella nostra quotidianità, risucchiati da quel “al di là”, da quel buio, da quel tutto o niente che si trova oltre le mura del teatro, orfani di una magia senza pari dopo esserci sentiti parte di uno spettacolo magnifico, di fortissimo impatto visivo e sonoro, forte di un cast impegnato al massimo delle sue possibilità, che formava un cielo costellato solo di luminose stelle che rispondono al nome di Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Di Sacco, Vincenzo Zampa, oltre al citato De Capitani, che offre una interpretazione sublime, in cui assume le asperità di un Achab memorabile, così lontano eppure così vicino ad ognuno di noi, perso, come noi, alla conquista della sua balena bianca.

Cecilia Ranieri

Foto dalla pagina web della Compagnia