Fabrizio De Andrè, il nostro Faber, di cui ieri, 11 gennaio 2025, ricorreva il 26° anniversario della morte, è stato ricordato dalla Rai solo alle ore 23.50 del 29 dicembre. Un vero scandalo, un vero insulto, uno schiaffo in faccia a tutti gli italiani. Dov’è la Tv di Stato? Dove sono i programmatori? Dov’è il Direttore generale della Rai che concede una intervista all’ex ministro della Cultura Sangiuliano su fatti da vero “gossip” diseducativo che nulla hanno a che fare con la cultura? Assurdo, tutto assurdo con le parole di Faber che vengono ormai insegnate nelle scuole, al quale tutte le città hanno dedicato una strada, un largo, un giardino. Questa si che è una coperta censura perché Faber non è stato ricordato ai nostri figli, ai nostri nipoti. Vergognosamente, nel documentario citato, è stato detto addirittura che era morto il 29 dicembre 1999.

Dopo lo splendido Speciale del 2009 di Fabio Fazio e quello del 21 agosto 2008 su Rai 3 intitolato, appunto, Faber in Sardegna, oggi, a 26 anni dalla sua partenza, nessuna “commemorazione pubblica decente” pare stagliarsi all’orizzonte: nulla su Fabrizio, nulla se si eccettua un programma che avranno visto solo pochi spettatori in una anonima ultima domenica del 2024.

Che ne è, dunque, del “nostro” Faber, di colui che Fernanda Pivano, all’indomani della sua morte ebbe pubblicamente a definire “il più grande poeta del ‘900 che abbiamo avuto”, ripetendo che “non doveva andarsene, non doveva”, cui fece eco, anni dopo, Mina, in un breve quanto splendido pezzo pubblicato sulla Stampa l’11 gennaio 2009, invocandone il ritorno? Finisce tutto qui? Può finire tutto così? Ci stiamo davvero dimenticando di Fabrizio, dell’uomo che ha cullato e rappresentato la nostra gioventù, dei giovani degli anni 40-50 come delle successive generazioni, del poeta/cantante che ha fatto la storia della nostra Italia dagli anni 60 in poi?

Eppure Fabrizio avrebbe ancora tanto da insegnare, unico nella sua poetica come nella sua esistenza: l’anarchico dichiarato (e per questo fu addirittura sorvegliato dai servizi segreti italiani, in quanto ritenuto contiguo alle brigate rosse e al radicalismo anarchico, dal quale sarebbe poi scaturita la strage di Piazza Fontana, erroneamente – e volutamente – ritenuta di origine anarchica) ma votato al pacifismo assoluto, l’agnostico/ateo capace di scrivere testi di indicibile delicatezza su Maria-madre, il cantautore non radical-chic (nonostante la sua estrazione familiare), ma dei diseredati e delle prostitute, delle quali una era stata, per un tempo, finanche compagna di vita. Quale poeta poteva percorrere i vicoli stretti, pericolosi e fallibili della “graziosa” di Via del Campo “dagli occhi color di foglia che vende a tutti la stessa rosa” se non Fabrizio, con la sua delicata, intima e sofferta sensibilità? “Dai diamanti non nasce niente; dal letame nascono i fior”: la più bella celebrazione poetica del sesso a pagamento, oppure dell’“amore mercenario che pure amore è; senza se e senza ma, e senza aggettivi ovviamente” come raccontava in maniera pudica e schiva Fabrizio.

E se nella “graziosa dagli occhi color di foglia” si intravede, comunque, la felicità, quella stessa felicità lo porterà, con l’aiuto lontano di G. Brassens, a tornare sul tema in “Le Passanti”: “Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena non c’era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. A quella quasi da immaginare tanto di fretta l’hai vista passare dal balcone a un segreto più in là e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Donna-oggetto o donna-felicità? Narrazione o rivisitazione poetica? Amore-libertà di un attimo? Certo, nessuno ha cantato e narrato come lui quell’amore, non il sesso, che certamente “malato non è”.

E da chi canta “la graziosa-puttana” di Via del Campo, nasce la donna, la madre, che ritorna in “Ave Maria”, la vera rivisitazione della donna-madre: “E te ne vai, Maria, fra l’altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un’ora forse piangerai poi la tua mano nasconderà un sorriso: gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore povero o ricco, umile o Messia. Femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione che stagioni non sente”. Una preghiera laica di intenso significato, che distrugge le critiche, queste si sessiste e blasfeme, di “Via del Campo”, de “Le Passanti” e di “Bocca di Rosa”, che è possibile confrontare con “Smisurata Preghiera”, il brano con cui si chiude l’ultimo album di Fabrizio (e per questo da molti ritenuto il suo testamento), quell’“Anime salve” composto a quattro mani con Ivano Fossati: “Ricorda Signore questi servi disobbedienti alle leggi del branco, non dimenticare il loro volto che, dopo tanto sbandare, è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un’anomalia, come una distrazione, come un dovere”.

Nel “ricordo” di Faber a dicembre su Rai 1, nonostante i richiami fatti da suo figlio Cristiano, non si è parlato minimamente della sua “cristianità”, anche se è stato messo in evidenza che Don Gallo gli era amico perché non gli aveva richiesto di entrare in Paradiso. Quel Don Gallo che sempre ha detto che per lui i Vangeli non sono quattro, ma cinque perché il quinto si chiama il Vangelo di Faber. Peraltro va dato atto a suo figlio Cristiano di aver ricordato l’incontro artistico e amicale tra De Andrè e De Gregori e che lì sull’Agnata vennero scritte le canzoni di De Gregori “Buonanotte Forellino” e “Rimmel”. E devesi contestare di non aver approfondito l’amicizia di Faber con il regista Marco Ferreri al quale Ugo Tognazzi, ospite di Faber, aveva preparato una tota glassata con due eni che poi Marco Ferreri porterà in cinema nella ‘Grande Abbuffata’. E l’amicizia con Luigi Tenco, Vecchioni, Paolo Conte in nome di una Liguria riscoperta in Sardegna perché aveva, come Genova, il mare che non si ferma mai e le montagne.

Vedere la grande tenuta dell’Agnata trasformata in agriturismo forse per necessità ti dà un colpo al cuore. Li quel luogo avrebbe dovuto rappresentare un luogo di culto come Caprera per Garibaldi ricordando la narrazione di Fabrizio nei Festival Time che dal 2005 al 2011, curati dalla Fondazione De André, si sono tenuti nella tenuta Agricola Agnata,150 ettari a 12 km da Tempio Pausania, che Faber aveva acquistato nel 1975: uno stazzo con boschi lussureggianti attorno, restaurato con i suoi consigli precisi e annotati, dove è nata la seconda vita musicale di De André. Diceva Dori Ghezzi che lui l’aveva comprata, con l’aiuto del padre, per fare veramente l’allevatore essendo convinto di aver esaurito la sua vena poetica e melodica, mentre “io dissi di si perché sapevo che qui Fabrizio avrebbe trovato motivi di grande ispirazione”.

E qui nasce l’inno nostalgico alla Libertà di “Se ti tagliassero a pezzetti”, una cantata di grande respiro e di commovente, riposto significato: “Se ti tagliassero a pezzetti il vento li raccoglierebbe, il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d’amore; ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso, ti ho detto “dammi quello che vuoi, io quel che posso”. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo della notte sulle pietre del giorno; io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco: non c’è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia: signora libertà, signorina fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T’ho incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo, i giornali in una mano e nell’altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti il vento li raccoglierebbe, il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna, la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio, di Dio il sorriso”.

Quella stessa libertà Faber e Dori la perderanno nel 1979 a seguito del famoso rapimento, che – guarda caso – indusse i servizi segreti a non spiarlo più, e da quella brutta storia nascono due fiori: gli struggenti versi e la musica anch’essa struggente di “Hotel Supramonte” e il perdono agli autori materiali del sequestro, non ai mandanti, perché “erano per altro verso come loro sequestrati”; anche quella tremenda esperienza non riesce a mutare il rapporto simbiotico, carnale con la Sardegna, che sembra essere la vera terra dove è nato e vissuto Fabrizio, che invece proveniva dalle campagne della provincia di Asti per poi risiedere a Genova, di fatto realizzando sulla propria pelle quel rapporto storico, peraltro già esistente, tra Sardegna, Piemonte e Liguria.

Ed ora la TV sembra non interessata a trasmettere un qualsivoglia originale e non banale omaggio a Fabrizio, che, al contrario, dovrebbe essere un atto dovuto, come si dice, verso un Poeta (si, poeta con la P maiuscola) e non solo cantante, i cui testi ormai si studiano nelle scuole, perché non si perda la memoria storica di un uomo e di una stagione ineguagliabile della nostra vita.

Mi sovvengono le liti furiose che affrontavo nel 1960 (l’anno delle Olimpiadi a Roma lo ricordo benissimo!!) sulla spiaggia quando mettevamo nel nostro mangiadischi portatile a pile i primi 45 giri di Faber (La Ballata del Miché è del 1960, Nuvole Barocche del 1961, la Guerra di Piero e La Canzone di Marinella del 1964), quando cercavamo – invano – tra canzoni tipicamente estive (nel 1961 spopolava “Legata ad un granello di sabbia” di Nico Fidenco) di fare “sentire” nel più profondo dei nostri giovani sentimenti, la musica e le parole indubbiamente poetiche, l’abolizione della netta ed ingiusta distinzione tra musica e testo, testi non banali e degni di una loro autonomia letteraria, come ha giustamente affermato Fernando Pivano. E questo vale anche per Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Lucio Battisti-Mogol, Piero Ciampi. E mi fermo qui.

La contaminazione. Un vocabolo che ho odiato e odio tuttora, che appartiene ai c.d. puristi, quelli che non soltanto trascurano e disprezzano la c.d. canzonetta anche d’autore, ma altrettanto fanno con i versi, gli scritti dei nostri cantautori non ritenendo che essi possano avere la dignità autonoma di poesia. Senza se e senza ma, un lusso che si sono permessi anche con Pavarotti, attaccato e persino odiato quando il grande modenese, forse uno dei migliori tenori al mondo di tutta la storia, nei suoi Pavarotti & Friends, cantava la canzonetta – ovviamente non banale – insieme ad altri cantautori.

Ecco. Quello che ho scritto sono le radicate sensazioni, i radicati sentimenti di chi ha avuto un grande “privilegio”: quello di aver colto già negli anni ‘60 la straordinaria poesia e la musica sublime di Faber e, soprattutto, nei primi giorni del dicembre 1975 di conoscerlo di persona nel Ristorante da Mario, nella vecchia Genova, a gustare di sera le trenette al pesto e il branzino, accompagnato da un buon vino bianco piemontese.

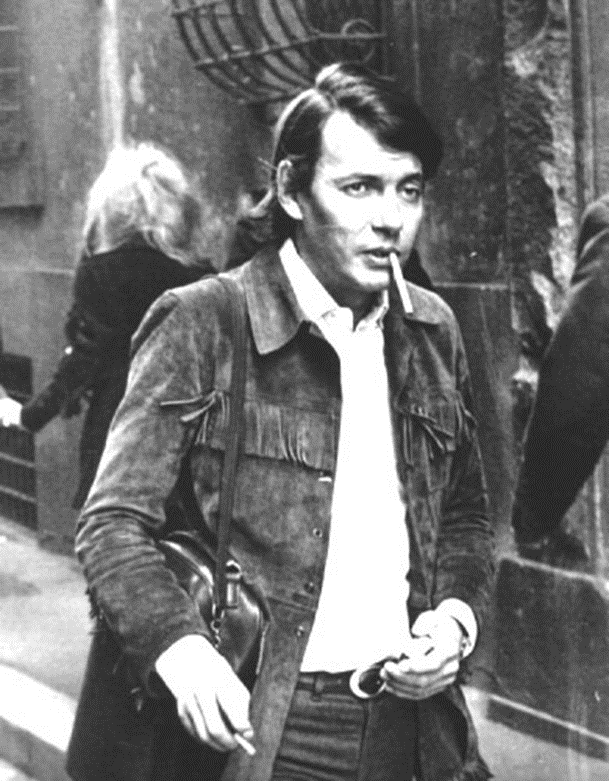

Solo, magro, timido ragazzo, con i capelli che gli occupavano la fronte, per nulla esaltato dalla sua grandezza.

Anzi.

Nicola Raimondo