In botanica, l’innesto è un’operazione che consente di inserire in una pianta una parte di un’altra pianta (di specie e varietà diversa) allo scopo di ottenere un nuovo individuo. In questo modo le si regala una nuova vita e una produzione più ricca.

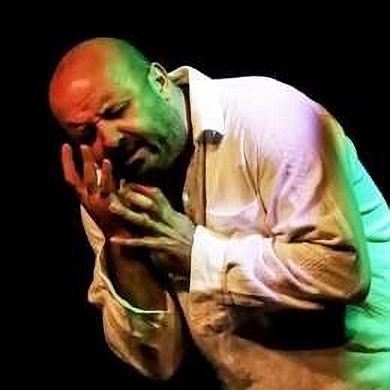

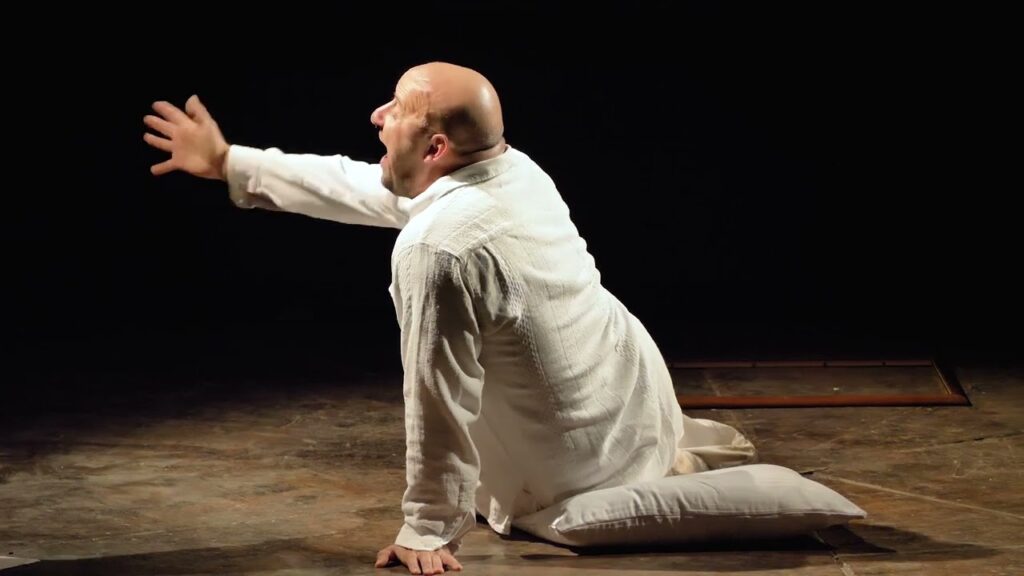

Maurizio Sarubbi, in scena al Teatro Abeliano di Bari con lo spettacolo Abbasce la cape, opera un coraggioso innesto che vede da un lato il romanzo di Victor Hugo “L’ultimo giorno di un condannato a morte” (1829) e dall’altro “Strada Angiola”, racconti di vita quotidiana ambientati nella Bari vecchia degli anni della seconda guerra mondiale, di Giuseppe Lorusso (presente in sala e chiamato sul palco alla fine della rappresentazione).

Una sfida, la sua, nella quale occorre prima di tutto superare la semplice somma dei due testi per crearne uno nuovo che abbia un proprio andamento (fluido e credibile), e in seconda battuta assicurare un intreccio organico che non smarrisca lo spirito del materiale di partenza, identificando un sentimento comune che renda possibile la fusione.

Caratterizzare il protagonista attraverso l’uso del dialetto, ammiccare con l’uso di frasi ed espressioni che appartengono alle nostre tradizioni e al nostro vissuto, può essere una strada “facile” per ottenere il consenso del pubblico, una specie di semplificazione che però rischia di banalizzare il messaggio potente sotteso alle pieghe del romanzo.

Invece, fin dalle prime battute di questo monologo si coglie lo sforzo di Sarubbi (che è anche regista oltre che autore dell’adattamento) di conservare intatto il cuore e l’essenza, attraverso un grosso lavoro di scrittura. Da un lato usa il romanzo di Victor Hugo come un canovaccio e ne conserva la trama, il ritmo, parte del testo e soprattutto l’angoscia e il profondo smarrimento del protagonista. Dall’altro dà a costui il corpo e l’anima di un figlio di Bari vecchia, con sentimenti del tutto simili a quelli del suo corrispondente francese, perchè i sentimenti forti parlano lo stesso linguaggio e non conoscono differenze di luoghi e di tempo. In questo senso il dialetto è anima costitutiva del protagonista, ne definisce la storia e lo colloca in un preciso contesto. E se in qualche battuta proprio la lingua usata riesce ad alleggerire l’atmosfera e ci concede un sorriso, mai si perde quel senso di disperazione e di solitudine, e quella piega delle labbra si riempie subito di profonda amarezza.

Non conosciamo il nome dell’uomo condannato a morte, nè la sua colpa. Il romanziere francese ci descrive i suoi abiti, ma nulla dice del suo aspetto. Sappiamo però che, dal momento della sentenza che lo condanna e fino all’esecuzione, trascorrono sei settimane: un tempo infinito tra le mura di una cella dove le ore e i giorni si susseguono tutti uguali, dove si affollano i ricordi, le immagini del passato, la nostalgia dei legami fragili del cuore. È l’ultimo giorno del condannato a morte, narrato da Victor Hugo attraverso un artificio letterario che permette al protagonista, che scrive in prima persona su fogli concessi dai carcerieri, di raccontare la sua storia fino al momento in cui vede davanti a sè la ghigliottina. L’uomo arriva a questo tragico appuntamento dopo un’attesa terribile, estenuante. Non c’è per lui un cammino di purificazione o di redenzione. Non c’è neanche la disperazione scomposta, l’agitarsi furioso. L’angoscia e lo straniamento restano fino all’ultima frase, fino all’ultimo sguardo. Sarubbi traduce questi sentimenti in una lingua a noi familiare, li colloca in un dedalo di stradine (Bari vecchia, appunto) che abbraccia i suoi figli, che parla di miseria e povertà ma anche di solidarietà, famiglia, aiuto reciproco. Ne scaturisce una poesia che in qualche modo ammanta l’individuo nonostante il suo delitto. Davanti alla morte l’uomo non è la sua colpa, non è il delitto commesso, ma quel complesso di relazioni e palpiti di cui forse mai si era reso conto.

L’uso del dialetto, che poteva rappresentare un rischio, diventa allora prezioso, perchè radica l’uomo alla sua terra. E fondamentale è anche la gestualità attentamente studiata, con movimenti misurati ma anche potenti. E infine risulta estremamente efficace l’uso delle luci e dei suoni, curati ottimamente da Caterina Rubini, capaci di creare in certi momenti un fermo immagine che chiude bruscamente una fase del racconto, che fotografa e cristallizza un grido, un gesto.

Probabilmente il legame tra i due testi, il “callo” che si forma tra le due superfici incise delle piante e che permette la fusione (e la riuscita dell’innesto) è la nostalgia, il ricordo di quelle piccole cose di cui ci accorgiamo solo quando stiamo per perderle. Ma non è un sentimento dolce, che porta pace. Piuttosto amplifica quell’angoscia di chi deve abbandonare tutto perchè la morte incombe, e anzi avanza a grandi passi.

Le ore scorrono più velocemente, il tempo non si ferma. Si ferma invece il racconto di Maurizio Sarubbi, ben prima delle ultime pagine del romanzo francese. Resta tuttavia intatto il cuore e il dolore, senza bisogno di arrivare fino in fondo. La breve tiritera che chiude il monologo, ripetuta e quasi danzata con un sorriso stranito sulle labbra, ha in sè tutta l’amarezza, il rimpianto, lo smarrimento, la paura, la disperazione.

Imma Covino