Io so che dovrei immedesimarmi di più nelle persone, e non sempre ci riesco. Non ci sono riuscita, ad esempio, quando due coppie – etero – di giovani, venute al cinema per guardare “Queer”, siano uscite dalla sala a venti minuti dall’inizio del film. Chissà, forse i fasti di James Bond evocati da Daniel Craig e la grafica della locandina, in bluette, con uno stile che sembra uscito dai camcorder amatoriali degli Anni Novanta, sembrano promettere un film di azione e inseguimenti, a un pubblico che non sa che Luca Guadagnino, più che agli sparatutto, si dà a film in cui gli umori corporei sono ben evidenti, che il film è autobiografico su un romanzo di William Burroughs, abbastanza distante dal vissuto di un agente per conto di Sua Maestà, e che “Queer” prima che “Strano” significa “Checca”, quindi in definitiva non ci si poteva aspettare scene di passione popolate da fighe fotoniche.

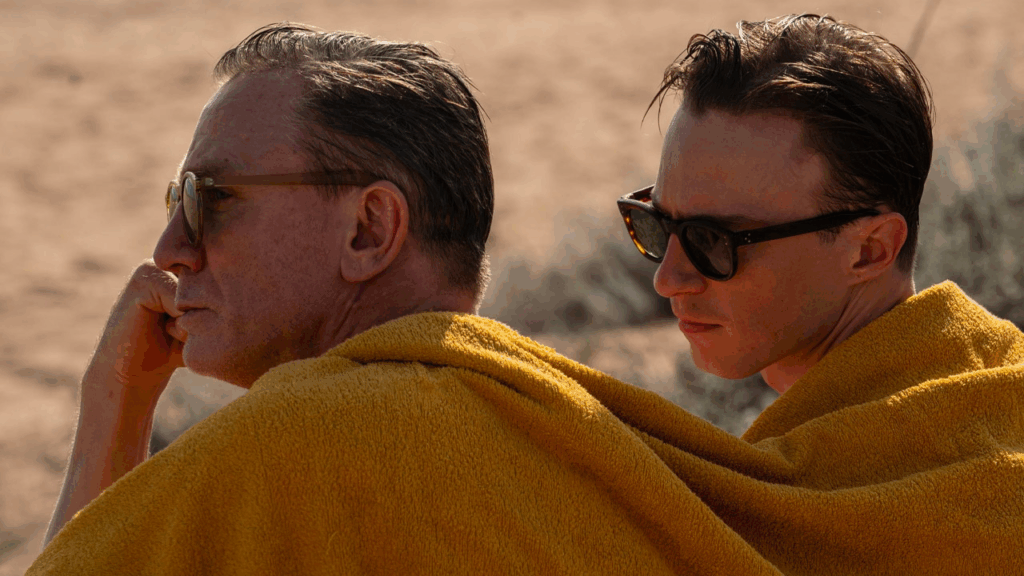

Passata questa piccola disavventura, è tempo di parlare del film. Girato interamente a Cinecittà, ma ambientato tra il Messico e l’Ecuador, regala un massiccio ricorso a scene animate in post produzione da Frame by Frame. Protagonisti, il già citato Daniel Craig, nel ruolo di William Lee e Drew Starkey, nel ruolo di Eugene Allerton.

Nell’immediato secondo dopoguerra, William è uno scrittore statunitense che si trova in Messico per poter vivere la tossicodipendenza e l’omosessualità senza troppi problemi. Tra una serata brava e l’altra conosce Eugene, che non riesce a dichiararsi davvero gay, e se ne innamora perdutamente. Dopo qualche mese di frequentazione lo convince a seguirlo in un viaggio in Sudamerica, sperimentando droghe, crisi e tremori da astinenza, liti e riappacificazioni. Il viaggio culmina nella foresta pluviale, alla ricerca dello yage, meglio conosciuto come ayahuasca, che li aiuta a vedere dentro di sé, anche oltre ciò che vorrebbero vedere. Preferisco non spoilerare il seguito.

La colonna sonora vede grandi reference: dai Nirvana di Cobain, che con Burroughs scrisse il progetto “The “Priest” They called him”, alla Malagueña Salerosa, omaggio di Guadagnino a un altro re dei film che non lesinano sul sangue, sulla droga e sulle armi, Quentin Tarantino.

Il registro di una vita al massimo della sregolatezza rende iperbolica qualsiasi categoria. L’ossessione per il momento in cui Burroughs uccise sua moglie, colpendola alla testa in un gioco con una pistola, in cui avrebbe invece dovuto colpire un bicchiere sulla di lei testa, ricorre come un serpente uroboro, in un ciclo infinito di rinascite, di vite che mutiamo come pelli di rettile, di morti che tornano a farci visita, nel sogno, forse, o forse deincarnandosi e reincarnandosi in un altro paio di occhi che ci fanno sognare. Ci fanno sognare di accarezzare i capelli dell’amato prima di avere il coraggio di farlo (che belle, le sequenze in cui ciò nel film accade esattamente come nella nostra immaginazione), ci fanno fare cose stupide, ci fanno tormentare alla ricerca di un perché, se l’amore muore, se finisce, se si complica.

Diventa iperbolica anche l’astinenza, se l’amore diventa l’ennesima dipendenza, e ci fa tremare la sua mancanza, il momento in cui temiamo di perderlo, di perderci, e come disse Tenco di essere in pensiero perché non ci vediamo tornare. Però, basta il conforto, finanche il ricordo, del contatto con la pelle, per calmarci, per renderci più sopportabile finanche la morte.

E non spoilero la scena più bella, espressione massima di quella magia che è benedizione vivere sul grande schermo, una fusione di tecnica, emozione, gusto e maestria, la magia del cinema: la sequenza del viaggio divinatorio nell’ayahuasca, nella fusione delle pelli, sembra uscita da una fantasia che chiunque abbia avuto la fortuna di innamorarsi perdutamente ha desiderato per la propria, di pelle, e per la propria anima.

Proprio così: se non ci si lascia distrarre dagli umori, dalle armi, dai buchi dell’eroina, se siamo onesti abbastanza da riconoscere che il sesso sfrenato è soprattutto un bisogno spirituale, Queer decostruisce e decolonizza l’idea di amore. Il romanticismo presente in tracce, nel dipanarsi della storia, non toglie dignità emotiva a un amore imperfetto (perché immaturo da parte di una delle due parti, a prescindere dal mondo queer abbiamo conosciuto tutti dosi più o meno forti di delusione), né lo derubrica a idolo, anzi, ce lo rende più vicino, più bello, più vivo.

Beatrice Zippo